因对珐琅彩瓷的兴趣,朋友送我一本紫禁城出版社“故宫知识丛书”之《故宫藏珐琅彩瓷》(刘伟编著)。我相信这本书的权威性。必须细读。

紫禁城出版社“故宫知识丛书”之《故宫藏珐琅彩瓷》(刘伟编著)

这本书记载有44帧珐琅彩瓷的图片,亦即44件作品,其中有三件“民国仿品”。那么,纯正的珐琅彩瓷藏品应当为41件,与传记相符,大概是故宫珐琅彩瓷的全部藏品了(不包括遗存在故宫库内的残次品)能汇集在一小册内观赏也是幸事(清乾隆珐琅彩双耳瓶欣赏)。

但不知,这四十余件藏品是1933年珐琅彩瓷南迁时的全部遗留,还是其中有后来的搜(征)集?如有,那么从故宫流传出去的是真,而回返的则必有真有假。正如丢失的孩子,一定是真,寻找回来的未必一定是那一个丢失的。

在细读之中,有以下疑惑,在此求解。

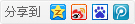

其一.看“印章”

史载珐琅彩瓷的印章都是按皇帝的要求,照提供的御准样板,指定专人手工画写上去。问题是,要使几个印章的画写在笔划粗细、颜色浓淡、间架距离等方面百分之百的一致,无人能为。即使用图章钤印,必定产生颜色的浓淡溢渗的不同,也难能求得在外观上一致。但是我们在每帧图片提供的底印上却惊奇的发现,以下百分之百一样的印章:

(1)“雍正年制”印章P10与P12

“雍正年制”珐琅彩瓷款识

雍正年珐琅彩瓷器款识

(2)“雍正年制”印章P14与P15

雍正年珐琅彩瓷器款识

雍正年珐琅彩瓷器款识

(3)“乾隆年制”印章P26、P27、P35、P39、P44

乾隆年珐琅彩瓷器款识

乾隆年珐琅彩瓷器款识

乾隆年珐琅彩瓷器款识

乾隆年珐琅彩瓷器款识

其二.P12雍正珐琅彩开光鸟纹茶壶

有大、小二帧照片,是一顺方向,初看以为是二把(对)壶,再看,大照片是反印(题诗字反)。是一把壶的两面。为什么要这样发表呢?

其三.看“民国仿品”

判断仿品,以真品为母本,这是最好的条件。等而差之的是面对完整的照片,图稿资料等。在器型、胎釉、彩料、画片内容、设色、用笔、画工风格特点诸方面,力求一致,才可以称为仿,不具备上述条件的制作,则不能称之为仿。顶多称之为赝。目不忍睹者,称作伪和滥,进一步,以此谋利,就变成骗。所以,仿品必得有与其有源渊的母本,若为利益计,要形成规模生产,必有众多孪生品。至于仿得如何,另当别论。若为当下所仿,甚至还可以追溯得到厂商和作者;若是创作性的仿品,受时代材料,尤其是受时代画风所限,使仿品具有古风古味,绝无可能。

据报,现在日本也在仿清三代珐琅彩瓷,多仿乾隆西洋人和花鸟,随“海归”流入,而且技术指标比中国现代仿品为好。

(1)P40“康熙珐琅彩红地花卉纹碗”(康熙时期的珐琅彩介绍)

P40“康熙珐琅彩红地花卉纹碗”

令人震惊的珐琅彩瓷款识

P41“民国仿康熙珐琅彩红地花卉纹碗”

令人震惊的珐琅彩瓷款识

遗憾的是所列仿品的照片画面与真品画面完全不同。读者只能听由编著者不中标的之评说。据此要作比较几无可能,也难有说服力。单以美术常识看,中国传统里被图案化了的花卉,多用富有律动美的曲线造型,不轻易使用直线、死线,而仿品里的几组大叶,清一色地用等距离的直线排列去描绘叶筋,有违传统图案章法,只有技艺拙劣的匠人去这样画画;而那株大花朵的设色,黄色地加大黑点小赭点,此种颜色运用,犹如虫类、动物类身上的警示保护色,有违人类对色彩的视觉审美和心理平和需求。只有缺乏色彩常识的匠人才如此设色。如此处理色与线,即使是真品,也不能视为上品。

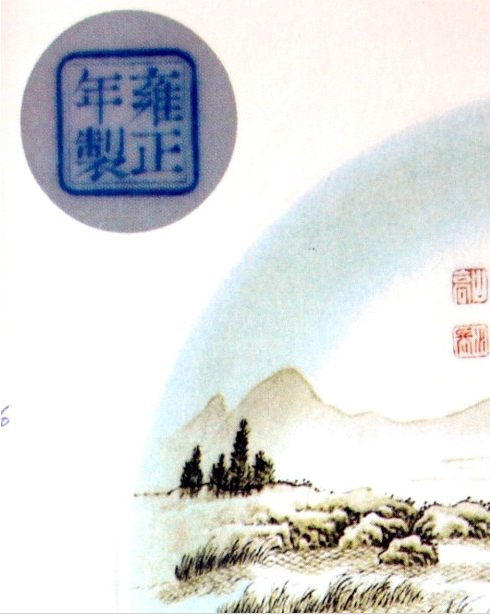

(2)P42“康熙珐琅彩黄地牡丹纹碗”

P43“民国仿康熙珐琅彩黄地牡丹纹碗”

令人震惊的珐琅彩瓷款识

两帧照片给出了大致同视面的图案,基本可以比照评价。胎釉、彩料方面的理化标准据照片难以评价,颜色的不同,不知是印刷的原因还是原本设色有异。但是,仅从画面图案看,两者花叶形状、细节、相互位置及花瓣、叶筋的笔道数量、执笔勾线的转折,设色的明暗,都呈惊人的一致,甚至可以重叠!看不出任何不同。我们更有理由认为它们是同一个物件的不同角度的二张照片。若真的是这样,要么两者都真,要么都假。判作一真一假,不可思议,既然可仿造如此一致,却又给出二个不同“印章”,更加使读者迷离。

编著者是否给出一个奇丽的假案游戏,考验读者?

若说P43是仿品,这绝不是一件一般的仿品,要做到如此一模一样,(珐琅彩的收藏知识)没有将母本真品摆在眼前,一一细细扑摹,没有深厚超人的画画功底,是做不到的,不由得令人有联想和推断:若是宫中的后朝仿前朝,自有条件,将真品置于仿者眼前手下:若是民国所仿,也必是1925年后宫藏珐琅彩瓷公展示众后所为,但前提也必须是将真品置于仿者眼前手下。这就要求必须宫内外相互协作。有这种可能吗?有这种可能,可以定为民仿,无此 ,可能是宫中的后朝仿前朝。事实是:刻意求得一模一样,再高明的画家在同一时间内画制对活,也绝不可能在挥洒间运笔着色,完全一样。珐琅彩瓷等有许多对活,可据此理一察。

(3)P44“乾隆珐琅彩白底花卉诗句纹瓶”

P45“民国仿乾隆珐琅彩白底花卉诗句纹瓶”

此瓶的花卉当属立意在写实。遗憾的也是两者给出的画面仍不是同一视角。但从画风看可见一斑。且不说仿品所绘形象的位置、数量、形状完全有悖于真品,单从写实花卉技能来看,后者完全不具有写生的基本功,花枝粗庸无生力,疏密杂乱无章,枝叶相连与植物生长规律不符,显然作仿者没有得到母本和更多信息,且无花卉写生的素养和艺术积累,所以才画得如此之糟。奇怪的是为什么画面同取一样的植物作为描绘对象?判断只能是作者仅仅获得了极有限的一点点资料和草率的记忆记录,即草草仿造。从作者的绘画功力看,即使给母本照搬,也画不到好处。

(4)书中有几件疑似铜胎画珐琅,一时笔者无确切资料可考。

有读者曾指出故宫编撰所藏彩瓷书中,将多件珐琅彩瓷标定为粉彩瓷。又可见相关拍行所拍历史记录统计,其中也有将多件珐琅彩瓷误作粉彩瓷拍出,遗恨遗笑。虽两者遗误无时间因果连带,但隐见专家的判断水准及其影响力是一以贯之和巨大无比的。

专家专家,专者一也。顶多是一家之言,万勿将此一言顶一万句,更勿将其句句当成至理。著书立说,白纸黑字竟如此荒嬉;荒嬉的治学,再变成实践活动,坐拥大价码的不容置疑的话语权,“专家意见”,生杀予夺,其大规模的杀伤力,令人生畏。

真专家,假学问,比假古董更可怕;真古董,好学识,遭遇此等人,也必命运多舛。可悲的古董界!